原创 珍珍、塔盖 丁香医生

除了患病,什么是导致儿童青少年残疾的最主要原因?

答案也许会让很多人感到意外——

根据世界卫生组织的报告,青少年致病致残的最主要因素,其实是抑郁症。

根据调查和统计,全球范围内有约 20% 的儿童和青少年经历过抑郁症状。

在中国,这个比例也接近国际水平。

「小孩子有什么可抑郁的?」

「不愁吃穿,还有什么不高兴的?」

即使这几年关于未成年人抑郁的新闻越来越多,很多人还是没办法接受,小孩子也是会抑郁的,而且,越来越多的调查已经证实,儿童青少年抑郁绝不是个别现象。它的普遍程度,远远超出我们的想象。

一、每5个孩子中,就有一个有抑郁症状

一项在 2018 年发表的研究显示,中国儿童和青少年出现抑郁症状的比例是 19.85%,在中部地区的儿童和青少年中,这个比例甚至达到了 23.7%。

也就是说,在中国,每 5 个孩子中,就有一个可能存在抑郁症状。

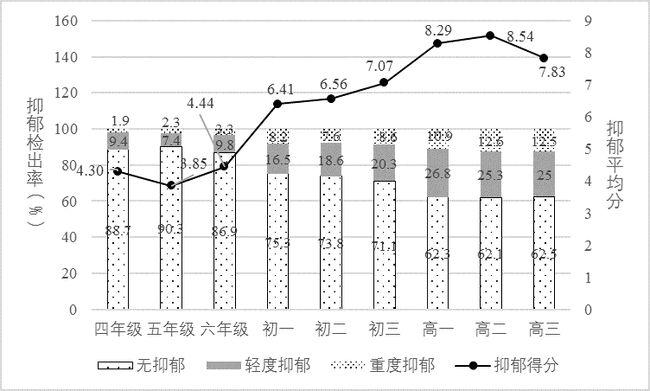

并且,随着年龄的增长,儿童青少年出现重度抑郁症状的比例也在增加。

图片来源:站酷海洛

中国科学院心理研究所发布的《国民心理健康报告 (2019-2020)》显示,小学四到六年级的孩子中,重度抑郁的检出率仅有 1.9%~3.3%,但在初中的孩子当中,这个比例上升到 7.6%~8.6%。

在高中的孩子当中,重度抑郁的检出率高达 10.9%~12.5%。

图片来源:《国民心理健康报告 (2019-2020)》

调查还发现,与小学的孩子相比,初中和高中的孩子的抑郁平均分更高,整体抑郁程度更严重。

但是,与高检出率和高抑郁水平同时存在的,是极低的就诊率和明显的延迟治疗。

美国的一项调查发现,仅有 30% 出现抑郁症状的未成年人在接受治疗。

我们没有找到针对中国的儿童青少年就诊比例的统计,但在临床上,医生们发现,从儿童青少年出现症状到接受治疗,常常要经过一两年的时间。

也就是说,在抑郁症状刚出现的时候,无论是孩子自己,还是家长、老师,都很难意识到这是抑郁,及时求助、就医。

这在很大程度上,源于儿童青少年的抑郁症状,常常不那么典型。

二、不那么典型的抑郁症状:

叛逆、头痛、胃痛

不同于成年人抑郁的症状,儿童青少年的抑郁症状常常会有不一样的表现,而且这些表现,经常被误会为其他的问题。

孩子的求救,被或粗暴、或粗心地忽略掉了。

1. 脾气大、青春期叛逆?不,这也许是抑郁症状

有研究发现,与成年人抑郁时常见的情绪低落不同,未成年人抑郁时,还伴有冲动、易怒,这些看起来不那么「抑郁」的表现。

一项针对 1400 多名未成年人的追踪调查发现,被诊断有抑郁症的孩子当中,41.3% 有易怒的表现。

而且,男孩似乎更常通过发脾气表达抑郁——在这些有易怒表现的孩子当中,73% 是男孩。

图片来源:站酷海洛

2. 成绩下滑、不好好上课?这也许也是抑郁症状

学习成绩下降也是儿童青少年抑郁的常见表现。抑郁会影响孩子们的注意力和精力,令他们在课堂上难以集中精神,打瞌睡,或觉得听不懂,导致成绩下滑。

还有些抑郁的孩子会表现出上学困难。比如频繁迟到、总是带不齐上学要的东西、翘课或拒绝去学校等等。

很多心理学家发现,抑郁是和上学困难联系得最为紧密的情绪问题——出现上学困难表现的孩子,通常也有明显的抑郁情绪,困难越大的孩子,抑郁情绪越严重。

3. 总是头痛、胃痛?这可能不仅仅是身体问题

还有一项最为常见,但恰恰是最容易被忽略的抑郁表现,是儿童青少年的各种身体不适。

因为还处在心智的成长期,儿童青少年对情绪的觉察能力还不完善,相比成年人,他们更难准确清晰地表达情绪,因此,常常通过躯体反应才能将情绪释放出来。

抱怨身体不适,也是儿童青少年在经历抑郁时,最常用的求助方式。

调查显示,因为各种疼痛来儿科就诊的孩子,常常是有抑郁症状的。

图片来源:站酷海洛

最常见的是头痛。

调查发现,有 1/3 称自己头痛的儿童青少年,有抑郁的特征;那些被诊断确实患抑郁症的孩子中,42%的孩子有头痛的经历。

经常抱怨腹痛的儿童青少年,也有很高的抑郁风险。

研究发现,当孩子每天都感到腹痛时,他们患抑郁症的风险接近 50%。

与健康的孩子相比,有抑郁症状的孩子感到腹痛的频率和强度都明显更高。一些研究者甚至提出,有没有腹痛是抑郁的孩子和健康的孩子最明显的区别之一。

除此之外,头晕、失眠、食欲不振、总觉得冷、过敏等,都是抑郁的儿童青少年常常出现的躯体症状。

可是在生活中,这些症状经常不被当做是抑郁的信号,反而导致抑郁的延迟治疗。家长们花费大量精力带孩子检查身体,却没有意识到这些不适可能由心理因素引起。

研究也表明,躯体症状会导致人们看不到背后的抑郁真相:有躯体症状的患者,经历的病程通常更长,更少接受正确的治疗,且预后更差。

图片来源:站酷海洛

另外,儿童青少年抑郁症状的变化性,也增加了他们抑郁症状的识别难度。

研究发现:

3~5 岁的学龄前儿童抑郁时,可能表现为明显地对游戏失去兴趣;

6~8 岁的儿童可能更多表现为躯体症状,抱怨身体不舒服;或者经常过度大喊大哭;

9~12 岁的儿童更多出现自信心低下、自责、离家出走等行为;

12~18 岁的青少年则会表现为学业问题,或作出鲁莽、不计后果的行为。

因为有了这样的不典型和多变化,想及时发现孩子的抑郁症状,就需要身边的人予以足够的关注和敏感度。

但遗憾的是,这份关注和敏感,可能恰恰是遭遇抑郁的孩子生命中最缺乏的。甚至正是这种缺乏,增加了他们抑郁的风险。

三、东亚「严厉」的教养模式,

与未成年人抑郁高度相关

很多父母都会觉得孩子是没有什么事要想的,没有吃穿压力,是不可能抑郁的。一切问题,都是态度和行为问题。

「你看人家谁,不也......」

「从自己身上找找原因」

在临床上有个现象,很多被认为「有问题」孩子,在医院差不多好了,回家没多久又复发,来医院再治好,回家又复发。这令很多精神科医生和心理学家感到不解。

经过长期研究,大家逐渐意识到,对孩子的心理状态能起到最大影响的从来不是外人,而是孩子的家庭成员——最常见的就是父母。

图片来源:站酷海洛

很多研究发现,父母的教养方式,和孩子出现抑郁症状的可能性相关。比如,总是给孩子提要求,却很少表现出温情和爱的父母,他们的孩子更可能出现抑郁症状。

并且,针对中国孩子的研究还发现,父母体罚和心理控制,也会增加孩子抑郁的可能性——那些遭受父母体罚,或经常被父母羞辱、骂很难听的话、或冷漠对待的孩子,出现抑郁症状的可能性明显更高。

当未来遭到问题或挑战,他们也会感到,好的生活是自己配不上的,糟糕的状态才是命中注定,因而很容易放弃挣扎,让自己在负面情绪中一直沉下去。

但比较遗憾的是,很多孩子即使已经确诊为抑郁症,父母对待他们的态度仍非常严厉。

而这落在心理症状的觉察、诊断和治疗上,可能会带来无法挽回的后果。

心理学家曾指出,孩子对自己和对世界的信念,最初就是在和父母的相处中建立的。

被父母爱过、呵护过的孩子,会感到自己值得被爱,也会感到生活至少是值得期待的。当他们遇到压力,他们能相信自己不会一直身处低谷,值得更好的生活,因此在当前的处境中看到更多可能性和资源,更可能走出困境。

但如果是一个经常遭到父母拒绝、否定的孩子,尤其如果他还看到,其他孩子能得到父母的呵护,他就会觉得,自己得不到呵护,是因为「自己不够好,不值得被爱」。

我们希望的,是每个个体的心理状态、情绪需求都得到应有的关注,更希望每个在抑郁中苦苦挣扎的孩子,都能被温柔以待。

参考文献

[1]陈雪峰, 张侃, 傅小兰, 陈址妍等(2021). 《中国国民心理健康发展报告 (2019-2020)》. 北京:社会科学文献出版社

[2]American Psychiatric Association, & American Psychiatric Association. (2013). DSM 5. American Psychiatric Association, 70.

[3]Bohman, H., Jonsson, U., Von Knorring, A. L., Von Knorring, L., Päären, A., & Olsson, G. (2010). Somatic symptoms as a marker for severity in adolescent depression. Acta Paediatrica, 99(11), 1724-1730.

[4]Depression Symptoms in Teens: Why Todays Teens Are More Depressed Than Ever. (n.d.). https://discoverymood.com/blog/todays-teens-depressed-ever/

[5]Forrest, A. J., & Wolkind, S. N. (1974). Masked depression in men with low back pain. Rheumatology, 13(3), 148-153.

[6]Gao, J., Li, Y., Cai, Y., Chen, J., Shen, Y., Ni, S., ... & Tao, M. (2012). Perceived parenting and risk for major depression in Chinese women. Psychological medicine, 42(5), 921-930.

[7]Gasquet, I., Chavance, M., Ledoux, S., & Choquet, M. (1997). Psychosocial factors associated with help-seeking behavior among depressive adolescents. European child & adolescent psychiatry, 6(3), 151-159.

[8]Geerlings, S. W., Twisk, J. W., Beekman, A. T., Deeg, D. J., & van Tilburg, W. (2002). Longitudinal relationship between pain and depression in older adults: sex, age and physical disability. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(1), 23-30.

[9]Gonzálvez, C., Kearney, C. A., Jiménez-Ayala, C. E., Sanmartín, R., Vicent, M., Inglés, C. J., & García-Fernández, J. M. (2018). Functional profiles of school refusal behavior and their relationship with depression, anxiety, and stress. Psychiatry research, 269, 140-144.

[10]Lewis, D. W., Middlebrook, M. T., Mehallick, L., Rauch, T. M., Deline, C., & Thomas, E. F. (1996). Pediatric headaches: what do the children want?. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 36(4), 224-230.

[11]Liu, Y., & Merritt, D. H. (2018). Examining the association between parenting and childhood depression among Chinese children and adolescents: A systematic literature review. Children and Youth Services Review, 88, 316-332.

[12]Ohayon, M. M., & Schatzberg, A. F. (2003). Using chronic pain to predict depressive morbidity in the general population. Archives of general psychiatry, 60(1), 39-47.

[13]Petito, A., Pop, T. L., Namazova-Baranova, L., Mestrovic, J., Nigri, L., Vural, M., ... & Pettoello-Mantovani, M. (2020). The burden of depression in adolescents and the importance of early recognition. The Journal of pediatrics, 218, 265-267.

[14]Rao, W. W., Xu, D. D., Cao, X. L., Wen, S. Y., Che, W. I., Ng, C. H., ... & Xiang, Y. T. (2019). Prevalence of depressive symptoms in children and adolescents in China: a meta-analysis of observational studies. Psychiatry Research, 272, 790-796.

[15]Sartorius, N. (2003). Physical symptoms of depression as a public health concern. Journal of Clinical Psychiatry, 64, 3-4.

[16]Stringaris, A., Maughan, B., Copeland, W. S., Costello, E. J., & Angold, A. (2013). Irritable mood as a symptom of depression in youth: prevalence, developmental, and clinical correlates in the Great Smoky Mountains Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(8), 831-840.

[17]Wallin, D. J. (2007). Attachment in psychotherapy. Guilford press.

[18]Youssef, N. N., Atienza, K., Langseder, A. L., & Strauss, R. S. (2008). Chronic abdominal pain and depressive symptoms: analysis of the national longitudinal study of adolescent health. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 6(3), 329-332.

[19]Zou, P., Siu, A., Wang, X., Shao, J., Hallowell, S. G., Yang, L. L., & Zhang, H. (2021, May). Influencing factors of depression among adolescent Asians in North America: a systematic review. In Healthcare (Vol. 9, No. 5, p. 537). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

策划制作

合作专家:珍珍 | 策划:塔盖 | 监制:Feidi

封面图来源:站酷海洛