“网约摩的”上线引质疑:便利与安全如何平衡?

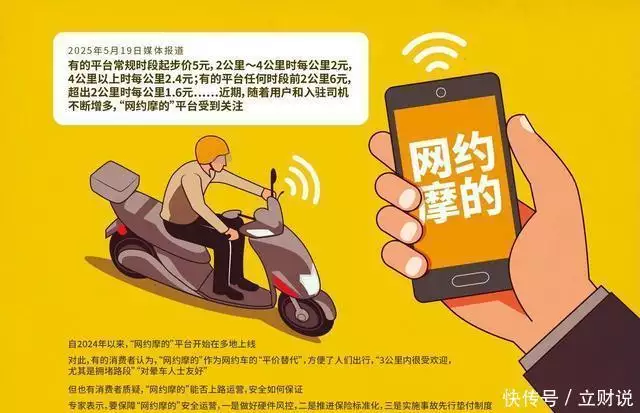

近期,多个“网约摩的”平台在广东乐昌、湖南桂阳等县城悄然上线,以5元至6元的起步价填补了公共交通空白。这一新兴业态在满足低收入群体短途出行需求的同时,也引发了关于合规性和安全性的广泛质疑。

市场野蛮生长:安全漏洞与监管盲区并存

“网约摩的”作为网约车的“平价替代”,在县市及乡镇地区迅速走红。平台数据显示,部分平台日均订单量已达8000单,尤其在公路交通欠发达地区,解决了大量短途出行难题。然而,行业快速扩张的背后,资质模糊、监管空白成为硬伤。记者调查发现,部分平台司机存在不戴头盔、违规载客等行为,平台宣称的安全监控系统形同虚设。更令人担忧的是,部分平台所属公司经营范围并不包含客运服务,涉嫌超范围经营。

技术赋能还是风险转嫁?平台安全措施引争议

面对质疑,部分平台推出了安全系统功能,包括实时车速监控、高风险路段规避算法等。平台负责人表示,入驻司机需通过驾照、行驶证、交强险三项必备条件审核,并接受线下安全培训。然而,专家指出,这些措施仍不足以解决根本问题。中国人民大学张友浪教授认为,当前“网约摩的”的保险覆盖缺失,交通事故频发风险依然存在。部分平台虽与保险公司合作推出意外险,但需要司机和乘客自行购买,保障力度有限。

监管困局:创新与安全的博弈

现行《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》尚未涵盖摩托车,地方交管部门普遍陷入“无法可依”的尴尬境地。不同城市治理策略差异明显:郑州明确禁止摩托车载客,而桂阳采取“默许+抽查”的柔性策略。这种“一城一策”的模式不仅增加了企业合规成本,也导致行业乱象在监管缝隙中滋生。专家呼吁,监管需要跑赢创新,而非被动跟随。建议建立“政府引导+平台自治+社会监督”的三维治理框架,通过立法明确网约摩托车的法律地位。

破局之道:构建分级分类监管体系

专家提出三方面建议保障安全运营:一是做好硬件风控,如强制佩戴国标头盔、设置速度上限;二是推进保险标准化,参照共享电单车模式,确保每单都有实时电子保单;三是实施事故先行垫付制度。长远来看,需修订《道路运输条例》,将摩托车纳入客运管理范畴,并通过地方试点探索形成“国家标准+地方特色”的监管体系。

网约摩托车的兴起,本质是数字经济与县域经济的深度融合。在鼓励创新的同时,必须筑牢安全底线,完善监管机制。唯有通过制度创新与技术赋能的双向发力,才能让这一新兴业态真正成为便民利民的“民生车”,而非威胁公共安全的“风险车”。